Akzeptanz für erneuerbare Energien – Ihre Meinung heute?

Die nachfolgend aufgezeigte Studie ist schon älter, uns interessiert jedoch Ihre Meinung. Ganz unten auf der Seite finden Sie dazu gerne die Kommentarfunktion.

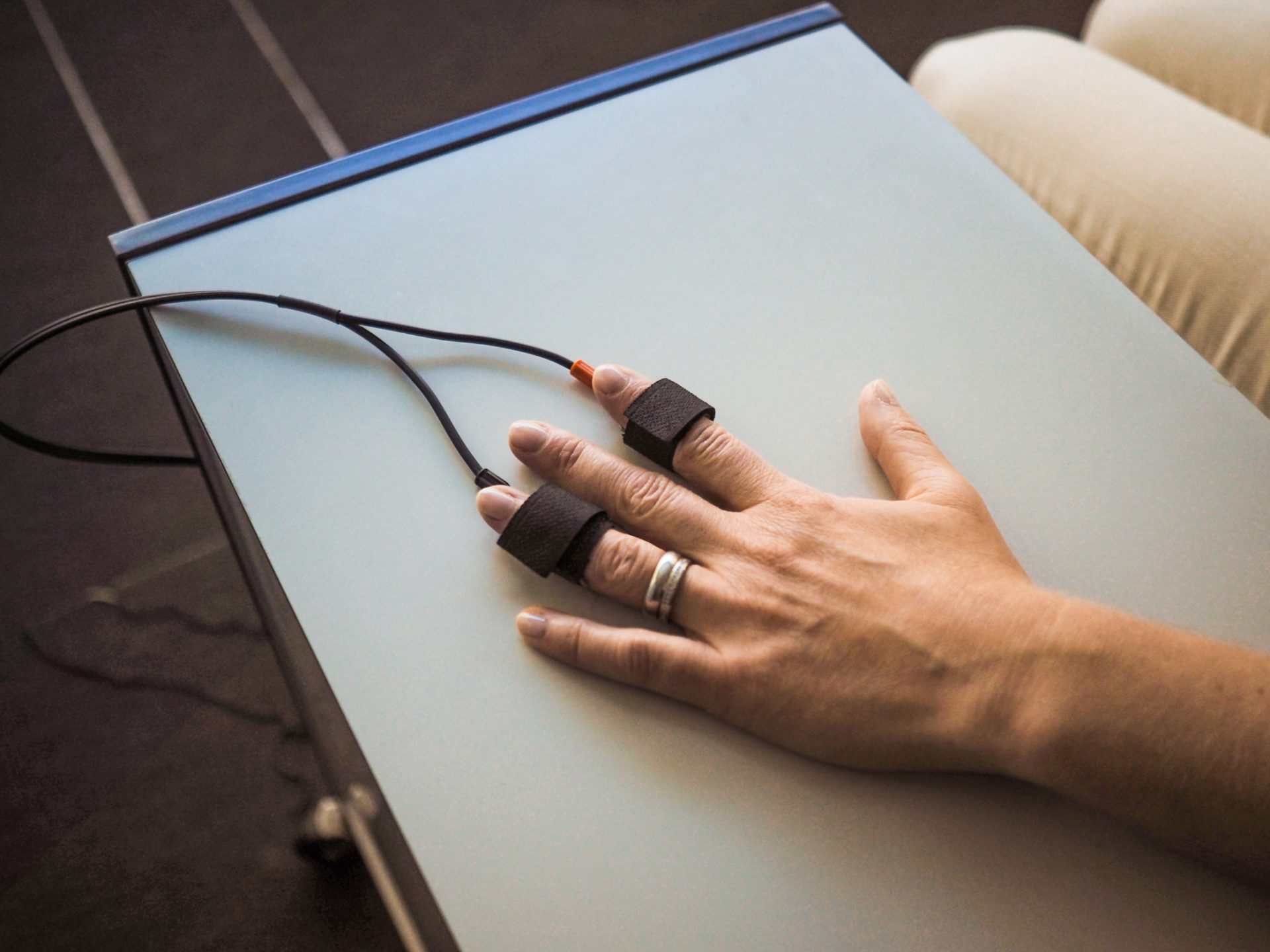

Im Juli und im August 2018 fand im Landscape Visualization and Modeling Lab (LVML) der ETH Zürich und im Laboratorium Luzern ein besonderes Gemeinschaftsexperiment statt. 140 Proband*innen nahmen daran teil und liessen sich dafür im sprichwörtlichen Sinn «verdrahten».

Zusammen mit einer schweizweit repräsentativen Online-Befragung war der Versuch Teil der interdisziplinären Präferenzstudie «ENERGYSCAPE». Diese untersuchte, wie die Kombination aus Solar- und Windenergie bei der Schweizer Bevölkerung aus landschaftlicher Sicht ankommt. Seit Anfang 2020 lagen die Resultate vor.

Keine Energiewende ohne die Bevölkerung

Dazu meint Dr. Ulrike Wissen Hayek vom Fachbereich Planung von Landschaft und Urbanen Systemen (PLUS) des Instituts für Raum- und Landschaftsentwicklung der ETH Zürich und Projektkoordinatorin von «ENERGYSCAPE»: «In unserer Studie ging es darum zu untersuchen, wie die Sicht der Bevölkerung bei raumplanerischen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlagen für erneuerbare Energien künftig besser einbezogen werden kann.»

Eine ambitionierte Energiestrategie mit erneuerbaren Energien

Im Mai 2017 entschied sich die Schweizer Bevölkerung für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 und läutete damit die Energiewende ein. Eine der zentralen Pfeiler der Energiestrategie 2050 ist der Ausbau der «neuen» erneuerbaren Energien wie der Solar- und der Windenergie.

Gemäss einem aktuellen BFE-Monitoring betrug deren Produktionsanteil Ende 2018 zusammen 3’877 Gigawattstunden (GWh). Das entsprach 6,1% der aktuellen Schweizer Stromproduktion. Bis Ende 2020 wollte man diesen Anteil auf 4’400 GWh und bis 2035 auf 11’400 GWh steigern. Soll dieses ambitionierte Ziel erreicht werden, wird es dafür eine grosse Anzahl von Infrastrukturen für die erneuerbaren Energien brauchen.

Windkraft und Solarenergie beeinflussen das Landschaftsbild

Zusätzliche Windräder und Photovoltaikmodule werden unsere Landschaft verändern. Das polarisiert. «Die Veränderungen des Landschaftsbilds sind einer der Hauptgründe für den Widerstand der Bevölkerung gegen Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien», so Wissen Hayek.

Zwar gibt es heute auf nationaler und kantonaler Ebene Konzepte und Sachpläne, die diesen Aspekt berücksichtigen. «Trotzdem ergeben sich immer wieder Spannungsfelder zwischen den Zielen der Energiewende und den Vorstellungen, wie eine qualitativ hochwertige Landschaftsentwicklung gewährleistet werden kann.»

«ENERGYSCAPE»: eine Studie für die Energiewende

Wie genau die Bevölkerung Veränderungen der Landschaft aufgrund von Photovoltaik- und Windenergieanlagen wahrnimmt und bewertet, war bis dahin jedoch unbekannt. Die interdisziplinäre Studie «ENERGYSCAPE» begann im April 2017 und endete im November 2019.

Als Gemeinschaftsprojekt verschiedener Partner (alle am Ende des Artikels aufgeführt) war es in das Nationale Forschungsprogramm Energie (NFP 70) eingebettet, das sich mit den naturwissenschaftlich-technologischen Aspekten der Energiewende in der Schweiz befasst.

Schweizer Landschaft unter der Lupe der erneuerbaren Energien

Am Beginn der Studie stand die enorm vielseitige Schweizer Landschaft. Die Bundesämter für Raumentwicklung (ARE), Umwelt (BAFU) und Statistik (BFS) unterteilten diese in 38 unterschiedliche Landschaftstypen. «Zusammen mit bestehenden Potenzialanalysen für die Nutzung der erneuerbaren Energien bildete diese Typologie die Grundlage für unsere Arbeit», so Wissen Hayek.

In einem ersten Schritt ermittelten die Forscher*innen, welche dieser Landschaften, mit einer Fläche von mehr als 1’000 km2 ein bedeutendes physisches Potenzial für die Erzeugung erneuerbarer Energie aufweisen. «Wir haben uns dabei auf die Wind- und Solarenergie beschränkt, weil deren Infrastrukturen bezüglich ihres Ausbaupotenzials bis 2050 die mengenmässig bedeutendsten landschaftswirksamen Veränderungen darstellen werden.»

13 Typen mit 7 Charakteren standen zur Debatte

Am Ende haben sich so 13 Landschaftstypen herauskristallisiert. In Zusammenarbeit mit Energie-, Raumplanungs- und Landschaftsexpert*innen wurde diese Auswahl dann zu den folgenden 7 Charakterlandschaften zusammengefasst:

- siedlungsgeprägtes Flachland

- landwirtschaftlich geprägtes Flachland

- Jura

- Voralpen

- siedlungsgeprägtes Berggebiet

- touristisch geprägtes Berggebiet

- andere Berggebiete

«Vistas» in 3D: Wind- und Solarenergie realitätsnah betrachtet

«Für jede dieser Charakterlandschaften haben wir geeignete Standorte, sogenannte ‹Vistas› gesucht, von denen eine Kombination aus Solar- und Windenergie aus der Perspektive von Fussgängern gut sichtbar wären.»

In einem weiteren Schritt wurden diese Aussichtspunkte mit Hilfe von 3D-Visualisierungen realitätsnah virtuell nachgebildet und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Windenergie- und Photovoltaikanlagen ergänzt. Diese Simulationen bildeten dann die Bewertungsgrundlage für die Studienteilnehmer*innen.

Erneuerbare Energien: eine Frage von Emotionen und Einstellungen

Zur Methode der Studie gehörte einerseits das eingangs erwähnte Laborexperiment. Dabei betrachteten die Teilnehmer*innen die spezifischen ‹Vistas›. Über an ihren Fingern angebrachten Sensoren wurde dabei die Veränderung der Hautleitfähigkeit gemessen. So wollte man herausfinden, wie die jeweiligen Landschaftsbilder unbewusst emotional wahrgenommen werden.

Zum anderen gehörte eine umfassende Online-Befragung mit 1’065 Teilnehmer*innen dazu. «In diese flossen spezifische Fragen zu Einstellungen zum Klimawandel in der Schweiz aber auch global, zur Umwelt, zu den erneuerbaren Energien und zu zahlreichen weiteren soziodemografischen Aspekten ein», so Wissen Hayek.

powernewz in Ihrer Mailbox

Die Auswertung – ein sehr differenziertes Bild

Nach der Auswertung der so gesammelten Daten konnten die Forscher*innen fünf zentrale Erkenntnisse aus «ENERGYSCAPE» ziehen. In der erschienenen Publikation dazu werden sie detailliert erläutert und können Planungsakteure bei Projekten für erneuerbare Energien unterstützen. Wissen Hayek fasst die zentralen Ergebnisse folgendermassen zusammen:

- «Bei ‹ENERGYSCAPE› haben wir herausgefunden, dass zum einen der Landschaftstyp und dessen ‹Vorbelastung› für die Beurteilung der Landschaftsveränderung eine wichtige Rolle spielt.» Demnach werden im Vergleich der untersuchten Landschaften Anlagen für erneuerbare Energien im siedlungsgeprägten Flachland und, mit Einschränkungen, in den touristisch geprägten Berggebieten und im landwirtschaftlichen Flachland derzeit am ehesten positiv bewertet. In den bisher unberührten, naturnahen Gebieten wie den Alpen sind sie heute aber – wenig überraschend – eher unerwünscht.

- Zum anderen scheint es auch so zu sein, dass eine grössere Anzahl an Energieanlagen von der Bevölkerung negativ beurteilt werden kann. «Mit Ausnahme der Photovoltaik auf Dächern und Fassaden führte eine grössere Anzahl an Energieanlagen bei allen ‹Vistas› zu einer negativen Beurteilung der Landschaft. Das hängt damit zusammen, dass mit ihnen eine grössere landschaftliche Veränderung einhergeht.»

Gern gesehen werden hingegen sinnvolle Kombinationen verschiedener Typen von Energieanlagen. Bei diesen schneidet gerade die Photovoltaik am besten ab, während die Windkraft in vielen Landschaften der Schweiz heute noch einen schwereren Stand hat. «Nicht selten können sich die Betrachter*innen für einzelne Landschaften dennoch Kombinationen der Nutzung von beiden erneuerbaren Energien in moderater Form vorstellen.» Vor allem gilt das für das siedlungsgeprägte Flachland und die touristisch geprägten Berggebiete.

Gerade auch die emotionalen Reaktionen und Bedeutungszuweisungen beeinflussen die Beurteilung von solchen Landschaftsveränderungen immer wieder. «Welche Bedeutung die Landschaft für die Menschen hat und ob die Anlagen mit einem Nachhaltigkeitsfortschritt oder mit einer zusätzlichen Technisierung der Landschaft assoziiert werden, spielt hier eine wichtige Rolle.»

Photovoltaik wurde dank breiter Zustimmung mit grossem Potenzial beurteilt

Was wissenschaftlich klar wurde war die Tatsache, dass die Photovoltaik heute auf eine breite Zustimmung in der Schweizer Bevölkerung stosse. Das widerspiegelt sich denn auch an ihrer exponentiellen Entwicklung in den vorangegangenen Jahren.

Gemäss dem genannten BFE-Monitoring machte sie 2020 zwar nur einen marginalen Anteil der schweizerischen Gesamtstromproduktion aus, jedoch bereits 50,1% der Stromproduktion unter den «neuen» erneuerbaren Energien. Und gerade bei Dächern und Fassaden im siedlungsgeprägten Flachland gebe es noch grosses Potenzial für deren Ausbau (siehe dazu auch powernewz-Artikel).

Bevölkerung mehr in die Prozesse der Energiewende einbinden …

Wie die ebenfalls im Rahmen des NFP Energie durchgeführte Studie «Akzeptanz erneuerbarer Energie» aus dem Jahr 2018 zeigt, wäre eine noch stärkere Einbindung der Bevölkerung in die dazugehörigen Prozesse essentiell, um eine gesellschaftlich breit akzeptierte Landschaftsentwicklung in diesem Zusammenhang zu fördern.

… auch der Windkraft zuliebe

Dem Durchbruch der Windkraft in der Schweiz insgesamt könnte das längerfristig dienlich sein. Gemäss der Schweizerischen Statistik der Erneuerbaren Energien machte sie 2020 noch 0,19% der Stromproduktion in unserem Land aus. Bis 2050 soll dieser Anteil auf 7% gesteigert werden. Das BFE geht davon aus, dass es dafür 800 bis 900 zusätzliche Windenergieanlagen brauchen wird.

Es wird sich zeigen, welche Anlagen tatsächlich eine Mehrheit an den Urnen erhalten.

An «ENERGYSCAPE» beteiligte Institutionen und Partner waren:

- ETH Zürich (Fachbereiche PLUS und Chair of Cognitive Science)

- Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) (Abt.Sozialwissenschaftliche Landschaftsforschung und Landnutzungssysteme)

- Steiger Texte Konzepte Beratung

sowie weitere Partner gemäss Publikation.

ewz hat sich zum Ziel gesetzt, die erneuerbaren Energien stark auszubauen und tätigt dafür grosse Investitionen in Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraftanlagen. Als Herausgeber von powernewz ist es uns ein Anliegen, unterschiedliche Aspekte dieser spannenden Themen aufzuzeigen.

Die 9 populärsten Argumente gegen Windkraft haben wir einem Faktencheck unterzogen.

Auch unser Kolumnist, Energieexperte Christof Drexel, hat sich gefragt, woran es liegen könnte, dass die Windenergie in der Schweiz einen so schweren Stand hat: zur Kolumne.

Die komplexen und auch kontroversen Aspekte rund um die Nutzung der Windenergie hat Jan Graber in seinem Artikel zusammengetragen, um Vobehalte gegen Windenergie ausgewogen aufzuzeigen und – unserer Meinung nach – zu entkräften.

Dieser Artikel erschien ursprünglich 2020.

Die EWZ sollten sich auf’s Stromsparen und nicht auf die umsatzerhöhung konzentrieren.

Guten Tag Herr Scheibler, sehr gerne fokussiert ewz auf die Zielerreichung Netto-Null. Dazu tragen die erneuerbaren Energien einen elementaren Teil bei hinsichtlich Dekarbonisierung.

Zur Windkraft:

Ein wichtiger Aspekt ist neben der landschaftlichen Verunstaltung die „Unruhe“ dieser Windräder. Es bewegt sich immer etwas in der früher ruhigen schönen Landschaft. Zudem entsteht tieffrequenter Lärm und periodischer Schattenwurf der in der stark besiedelten CH grosse Probleme produziert. Ein Blick nach Deutschland wäre da zu empfehlen. Eine „deutsche Windkraftverunstaltung“ wünsche ich mir für die CH auf keinen Fall.

Für die Photovoltaik bin ich sehr offen und habe bereits eine grössere PV auf dem Haus realisiert. Vor der Windkraft sollte zuerst das riesige PV-Potenzial auf Gebäuden ausgeschöpft werden.