Eisspeicherheizung: Funktionsweise und Potenzial in der Schweiz

Inhalt

- Zusätzliche Heizkapazität dank dem Eisspeicher

- So funktioniert eine Eisspeicherheizung

- Aus einem Bauernhaus wird ein Kraftwerk

- Die Eisspeicherheizung liefert 200 Megawattstunden Wärme

- IoT und Smart Home für optimiertes Heizsystem

- Eine Eisspeicherheizung lässt sich in zehn Jahren amortisieren

- Häufige Fragen und Antworten zu Eisspeicherheizungen

Bei einer Solaranlage wird Sonneneinstrahlung in Wärme umgewandelt. Davon profitiert auch eine sogenannte Eisspeicherheizung, obwohl das erstmals widersprüchlich klingen mag. Aber ein Eisspeicher kann aus den Solarzellen gewonnene Energie über Wochen und Monate hinweg speichern.

Ein Experte auf diesem Gebiet ist Remo Ritzmann, der Chef von RINO Electronics. Er gehört mit seiner Firma RINO Electronics AG zu den Pionieren für Eisspeicherheizungen in der Schweiz. Die Firma aus Nürensdorf verfolgt ein klares Ziel: «Wir wollen alternative Energielösungen für einen nachhaltigen Umgang mit Energien und Ressourcen entwickeln.» Ritzmann fand eine seiner ersten Anwendungen dafür in Guntmadingen im Kanton Schaffhausen im ehemaligen Bauernhaus seiner Eltern.

Zusätzliche Heizkapazität dank dem Eisspeicher

2015 standen eine Erweiterung und Sanierung der Liegenschaft an. Nebst zwei bestehenden Wohnungen im Altbau entstanden dabei drei neue im ehemaligen Stall und ein kleines Café. Der Gebäudekomplex «Sunnegg» mit 23 Zimmern bietet Platz für 16 Personen. Beheizt wurde der Altbau vor der Sanierung mit Holz. Da nach dem Neubau aber zusätzliche Heizkapazitäten benötigt wurden, brauchte es eine Alternative – und da kam die Eisspeicherheizung ins Spiel.

So funktioniert eine Eisspeicherheizung

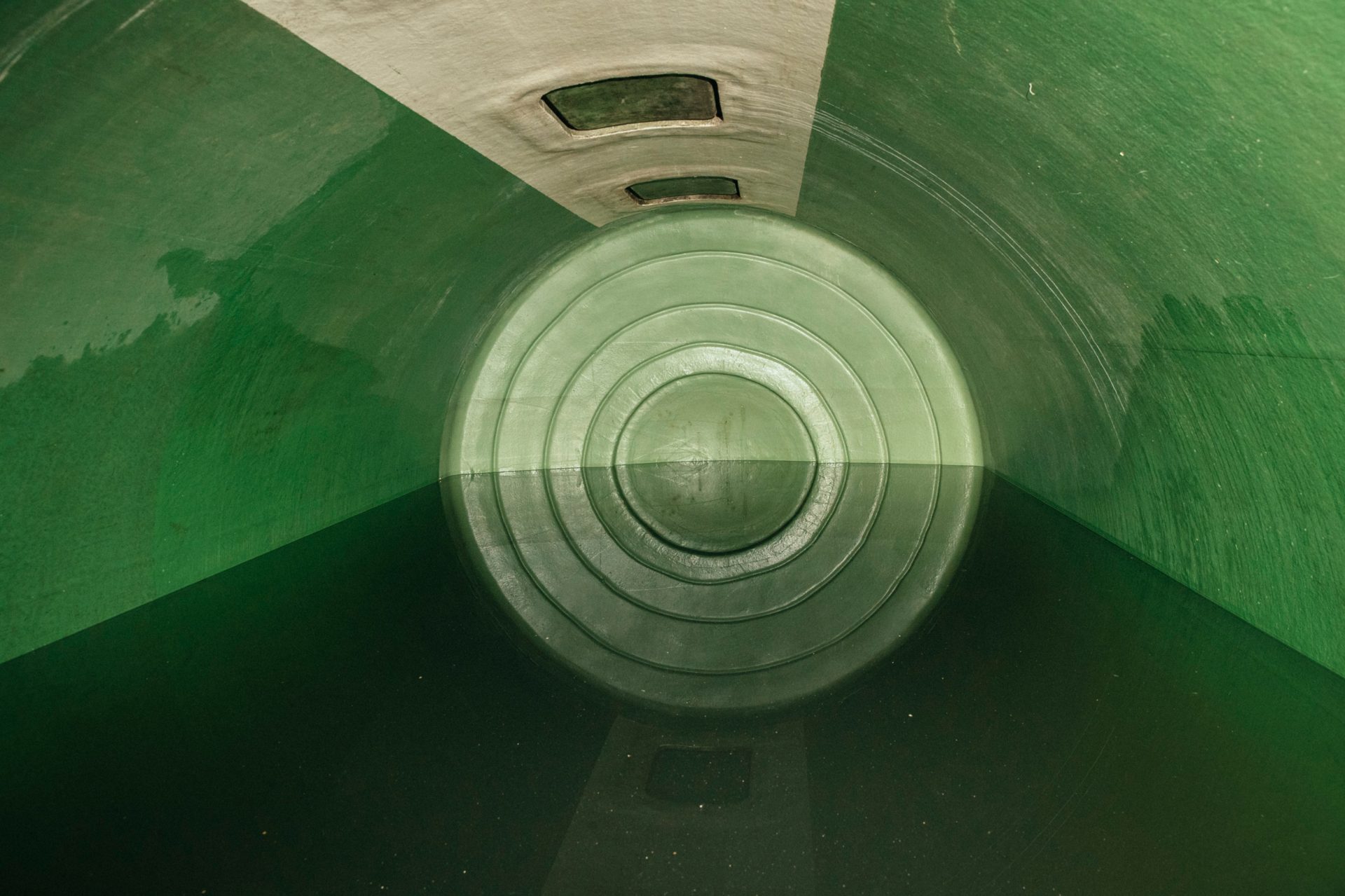

Eisspeicherheizungen werden auch als Eisspeicher-Wärmepumpen bezeichnet. Im Prinzip sind Eisspeicher grosse, in die Erde eingelassene Behältnisse, die mit herkömmlichem Wasser oder mit Regenwasser gefüllt werden. Darin befinden sich Systeme mit Röhren, in denen eine frostsichere Flüssigkeit zirkuliert. Damit wird dem Wasser im Winter die Wärme entzogen, sodass es gefriert. Durch den Wechsel des Aggregatszustandes von Wasser zu Eis oder umgekehrt wird eine hohe Energiemenge freigesetzt, die wiederum von der Wärmepumpe im Haus genutzt werden kann.

«Das Ganze funktioniert wie ein Kühlschrank. Die Wärmepumpe entzieht die Energie im Kühlschrank und gibt sie an das Gitter an der Rückseite wieder ab. Bei uns ist das Gitter das Haus und das Innere des Kühlschranks der Eisspeicher», erklärt Remo Ritzmann.

Darüber hinaus lassen sich mit dem System auch eine ganze Reihe zusätzlicher Wärmequellen anzapfen, die im Eisspeicher deponiert werden können. Das sind beispielsweise Erdwärme, Wärme aus Regen, aus Abwasser oder auch aus der Luft. Als angenehme Nebenerscheinung kann der Eisspeicher in den Sommermonaten auch zum Kühlen des Hauses verwendet werden und fungiert damit quasi als Klimaanlage. Man hat also Wärme- und Kälteversorgung in einem.

Aus einem Bauernhaus wird ein Kraftwerk

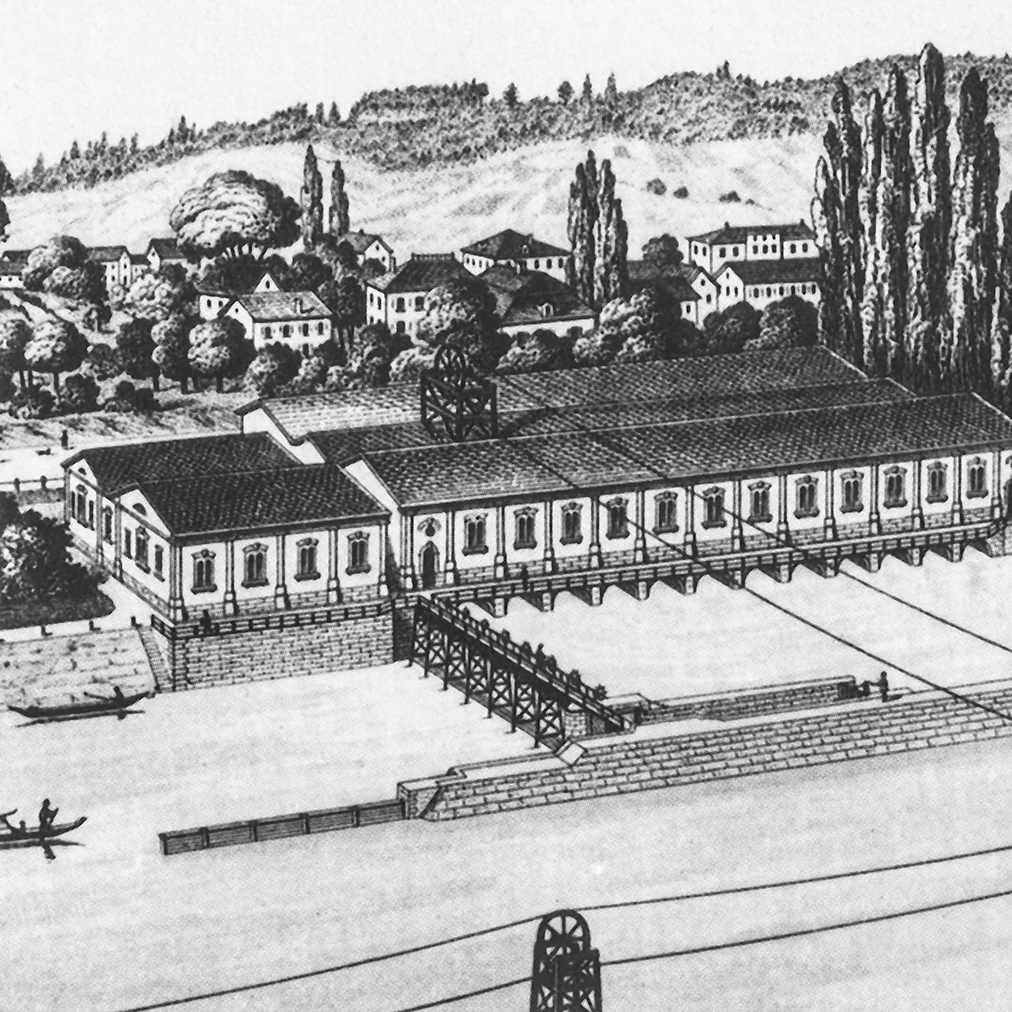

Als ehemaligem wissenschaftlichem Mitarbeiter der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW war Ritzmann rasch klar: Ein Heizsystem mit einer Wärmepumpe wäre sinnvoll. Weil er aber unabhängiger von den Stromkosten für die Pumpe während der Wintermonate sein wollte, fiel die Entscheidung auf einen zusätzlichen Eisspeicher. Dafür fand Ritzmann einen geeigneten Platz: die alte Güllengrube, die nicht mehr in Verwendung war. Heute kann dieser Eisspeicher 150 Kubikmeter Regenwasser fassen.

Die Sanierung und der Umbau der Sunnegg waren von Anfang an als gesamtheitliches Energieprojekt ausgelegt. Neben der ZHAW als Forschungspartnerin war auch die damalige Kommission für Technologie und Innovation, heute Innosuisse, am Projekt beteiligt. Sie unterstützte das Modellprojekt Sunnegg finanziell, da es von Interesse für Wirtschaft und Gesellschaft in der Schweiz ist. «Wir hatten die Möglichkeit ganz neue Ansätze im Bereich der Heizungstechnik zu erproben», so Ritzmann.

Die Eisspeicherheizung liefert 200 Megawattstunden Wärme

In Sunnegg wird aber nicht nur Strom für den Eigenbedarf erzeugt, sondern weitaus mehr. «Pro Jahr produzieren wir hier gegen 200 Megawattstunden Wärme», sagt Ritzmann. Zum Vergleich: Ein Zwei-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr mit Energie und Warmwasser rund 3400 Kilowattstunden. Von den 200 Megawattstunden Wärme benötigt Sunnegg nur rund 80 selbst. «Den Rest können wir an Liegenschaften in der Nachbarschaft abgeben», sagt Ritzmann. Auf Strom für die Wärmepumpe ist die Sunnegg heute nur noch im Januar angewiesen.

IoT und Smart Home für optimiertes Heizsystem

Die Eisspeicherheizung funktioniert noch besser dank smarter Technologie. Deshalb sind die Heizungen mit Temperatursensoren ausgestattet, die in Echtzeit Daten liefern. Ritzmann nennt seine selbst entwickelte Smart-Home-Anwendung «Hydrobus». Sie ist eine intelligente Steuerung, die alle Wärmekomponenten, Quellen und Speicher im Haus miteinander verknüpft und wird somit zum Internet of Things (IoT).

Anhand von laufenden Messungen, aber auch von Wetterprognosen und Verbrauchsprofilen der Benutzer passt sich die Heizung mit dem «Hydrobus» im Stundentakt an und sucht die beste Lösung für die Beheizung der Liegenschaft.

«Dass eine Heizpumpe über ein Rohr mit einem Ventil rein hydraulisch kommuniziert, war gestern. Im Zeitalter des Internet of Things haben wir ganz andere Möglichkeiten, wie diese Elemente miteinander kommunizieren können», sagt Ritzmann.

Eine Eisspeicherheizung lässt sich in zehn Jahren amortisieren

Ein weiterer Vorzug der Technologie ist die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl. Die Kosten für die Eisspeicherheizung sind im Vergleich zu einem konventionellen Heizsystem am Anfang höher, lassen sich aber rasch amortisieren.

Im ehemaligen Bauernhaus Sunnegg liegen die Stromkosten bei rund 1200 Franken pro Jahr. Diese würden 12’000 Franken gegenüberstehen, die man für Öl oder Gas ausgeben müsste, rechnet Ritzmann vor. Eine Eisspeicherheizung lässt sich in rund zehn Jahren amortisieren.

Häufige Fragen zu Eisspeicherheizungen

Die Eisspeicherheizung wird auch als Eisspeicher-Wärmepumpe bezeichnet – ist also eine Wärmepumpenheizung, die einen Eisspeicher – eine Zisterne im Untergrund – als Wärmequelle respektive als Energiespeicher nutzt.

Die Eisspeicherheizung besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem Eisspeicher und der Wärmepumpe. Der Eisspeicher ist ein großer Wassertank, der ins Erdreich verbaut wird. Wird im Winter Wärme zum Heizen benötigt, wird das Wasser im Speicher durch einen Wärmetauscher gekühlt, bis es gefriert. Die dabei freiwerdende Energie wird von einer Wärmepumpe aufgenommen und zum Heizen des Gebäudes genutzt. Im Sommer wird der Eisspeicher wieder aufgetaut und die dabei freiwerdende Energie zum Kühlen des Gebäudes genutzt.

Eisspeicherheizungen bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Heizungssystemen:

– Die Umgebungswärme respektive Erdwärme kann als kostenlose Energie genutzt werden.

– Sie sind emissionsfrei und klimafreundlich.

– Sie können zum Heizen und Kühlen genutzt werden.

– Sie sind wartungsarm und langlebig.

Eisspeicherheizungen haben auch einige Nachteile:

– Sie sind relativ teuer in der Anschaffung.

– Sie benötigen einen großen Eisspeicher, der im Erdreich verbaut werden muss.

– Sie sind nicht für alle Gebäude geeignet. In der Regel eignen sie sich nicht für Gebäude in dichtbesiedelten Gebieten oder bei Sanierungsbedürftigen Bauten. Es sei denn, man plant eine energetische Sanierung des Gebäudes.

Für die Installation einer Eisspeicherheizung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

– Das Gebäude muss über eine ausreichende Heizlast verfügen.

– Das Grundstück muss groß genug sein, um den Eisspeicher zu beherbergen.

– Das Erdreich muss ausreichend wasserdurchlässig sein -wie etwa ein Garten oder eine Wiese.

– Idealerweise werden Eisspeicher-Wärmepumpen, respektive Eisspeicherheizungen bei energieeffizienten Gebäuden mit viel Heizfläche verbaut.

Die Kosten für eine Eisspeicherheizung in der Schweiz hängen von der Größe des Gebäudes und dessen Energieeffizienz ab, sowie vom Eisspeicher. Bei einem Einfamilienhaus können die Gesamtkosten bei rund 75’000 Franken oder höher liegen. Die Kosten sind aber sehr projektspezifisch und können deshalb variieren.

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) hat eine Richtlinie für die Berechnung der Wärmegestehungskosten von Wärmepumpen erstellt. Danach liegen die Wärmegestehungskosten einer Eisspeicherheizung bei etwa 25 bis 35 Rappen pro Kilowattstunde. Das ist etwas höher als bei anderen Wärmepumpen.

Ja, in der Schweiz gibt es verschiedene staatliche Förderprogramme und Anreize für energieeffiziente Heizsysteme, einschließlich Eisspeicherheizungen. Es lohnt sich, sich über diese Möglichkeiten zu informieren.